町家探訪

2.木屋瀬宿町家 旧高崎家

長崎街道の宿場町として栄えた木屋瀬(こやのせ)。江戸期以来幾度となく洪水の被害に遭い、さらに明治期には大火にも見舞われました。

こうした災害を契機として、この町の人々は伝統を踏まえつつ、耐火性にも優れた土蔵づくりの町家を建設しました。

今回は数々の災害を経験しながらも、現在までその美しい姿をとどめている木屋瀬に、先人たちの住まいづくりの知恵を訪ねます。

白井 木屋瀬は、宿場町として開けて以来、近くを流れる遠賀川の氾濫によるたび重なる洪水被害に見舞われてきました。また、明治の大火災の後、伝統建築様式を踏まえながら、耐火性の高い新しい様式で改築され、独自の発展を遂げてきました。

白井 木屋瀬は、宿場町として開けて以来、近くを流れる遠賀川の氾濫によるたび重なる洪水被害に見舞われてきました。また、明治の大火災の後、伝統建築様式を踏まえながら、耐火性の高い新しい様式で改築され、独自の発展を遂げてきました。

幾度となく災害を経験しながらも、いまもって美しい町並みを残している木屋瀬に、先人たちの住まい造りの知恵を尋ねて見ましょう。

白井 今回も、第一回目で京町家を案内して下さった京町家作事組の荒木正亘さんをおよびしています。京都から遠路はるばるありがとうございます。

白井 今回も、第一回目で京町家を案内して下さった京町家作事組の荒木正亘さんをおよびしています。京都から遠路はるばるありがとうございます。

荒木 いろいろな町の民家を見てきましたが、先人たちが築いてきた知恵がいかされ続けています。この木屋瀬も楽しみにしています。

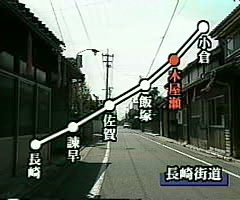

白井 木屋瀬の町並みをはさんで通っているのが『長崎街道』なんですが、まずそのルートを見てみましょう。

N 鎖国時代の日本がただ一つ外国に向かってひらいていた長崎港と、江戸とを結ぶ街道があった。そのうち九州路を走るのを『長崎街道』と呼ぶ。

N 鎖国時代の日本がただ一つ外国に向かってひらいていた長崎港と、江戸とを結ぶ街道があった。そのうち九州路を走るのを『長崎街道』と呼ぶ。

この街道を、参勤交代の大名が、オランダ医師シーボルトが、そして日本地図を完成させた伊能忠敬らが投宿、通過したといわれている。

「木屋瀬」の地名は、かつて近隣の寺社再建のための材木が川辺に「小屋がけ」で集められたこと由来する。

木屋瀬宿の街道筋は南北900mにおよび、街道が拓かれた当時のままを保っている。

N 旧高崎家住宅。1875年に建てられた江戸末期の代表的な建物で、平成7年から2年がかりで修復工事がなされた。

N 旧高崎家住宅。1875年に建てられた江戸末期の代表的な建物で、平成7年から2年がかりで修復工事がなされた。

白井 外壁に間仕切のようなものがありますがこれはなんでしょう?

荒木 これは「袖壁」といいましてね、防火対策の一つです。

火災に一番弱いのが軒裏なので、袖壁をつけることで延焼を防いでいます。

白井 この羽目板は凝ったつくりですね。

白井 この羽目板は凝ったつくりですね。

荒木 下見板が横羽目で木子押で仕上げてあります。釘を隠した仕上がりのため、横から光があたるとやわらかい独特の影ができます。

このあたりは、職人さんのこだわりが生きてますね。

N 大戸口。土間に通ずる幅の広い出入り口。通常は戸全体を吊り上げて出入りし、夜間などは戸全体を閉めて、くぐり戸から出入りをする。

N 大戸口。土間に通ずる幅の広い出入り口。通常は戸全体を吊り上げて出入りし、夜間などは戸全体を閉めて、くぐり戸から出入りをする。

N 摺り上げ戸。街道に面するところなどに用いられている。

N 摺り上げ戸。街道に面するところなどに用いられている。

荒木 実際に上げてみましょう。意外と便利なんですよ。

白井 これは珍しいものですね。

荒木 蔀戸(しとみ戸)ともいわれています。昼間、店を開けている時、溝に沿って摺り上げておき、休日や夜間、雨戸として降ろすことで防犯の役目をはたしています。