蔵のある京町家

勝手口に軒を

長い間、改修されなかった京町家。

そのまま、手をつけられなかったのが幸いし、ほぼ原形が残っています。

今回は、建築工房櫟の笠原先生の設計で、外観を中心に建てられた当初の形に戻すことになりました。

京町家のリフォーム 1) 施工

焼杉板は穴が開き、蔵の漆喰は剥がれていますが、ほぼそのまま残されているのがわかります。

変な改造がされている住宅に比べて、仕事はしやすいです。

建てられた後で改修された部分を撤去していきます。

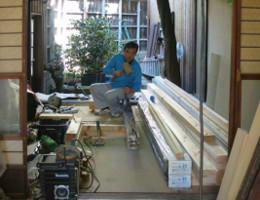

内部はあまり工事をしませんが、作業場として使わせていただいています。

竹小舞を編んでいきます。

荒壁土を塗っています。伏見の土です。

古建具を直しているのは、大工の築山くん。

新しい建具を加工しているのは、大工の牛田くんです。

古建具もできるだけ再利用するために、桟を直しています。新調するより大変です。

新しい建具は塗装をして色を合わせます。

外部の敷居は雨で傷んでいるので、溝を突きなおします。

京町家のリフォーム 2) 竣工

建てられた当時の外観が復元されました。

瓦葺替。焼板張替。漆喰塗替。押竹取替。つば止め取替。

建物全体の塗装もベンガラ塗料(ワビスケ)でやり直しました。

蔵は台輪も、一新。

工事中の写真は掲載していませんが、実は、この蔵を塗りなおすのに半年ほど掛かっています。

焼板張替。銅樋取替。漆喰塗替。枯竹格子打替。建具はアルミから木製に取り換えています。

足元の礎石もやり直しています。

通用口の塀は、一から全部新調しています。葛石、塀瓦、柱、建具全て、「建てられた時にはこうだったはず」という考えで造作しています。

雨戸は日焼でボロボロでしたので、新調しました。

今回は、笠原先生が、いろいろと調査されて、細部の図面を作っていただいたので大変助かりました。

表通りに面している上に、蔵の工事もあったので、半年近く足場を組んでいたので大変目立ちました。これで、ちょっとは当社の名前が売れたかな?

また、このような仕事ができて、古い町家が蘇ることができたら嬉しいなと感じました。