Q & A 京町家・古材

歴史

私は昔から神社仏閣が好きで、京都が好きです。実は、今度大学の卒業制作で「町家のバリアフリー化」を検討しているのですが、実在する町家で図面があるところが、なかなか見つからなくて困っています。

私は昔から神社仏閣が好きで、京都が好きです。実は、今度大学の卒業制作で「町家のバリアフリー化」を検討しているのですが、実在する町家で図面があるところが、なかなか見つからなくて困っています。

情報をお持ちであれば、教えていただきたいのですが・・・ いろんな情報サイトがあるのでそれで調べていただいてもよいのですが、なぜそんな間取りになっているのかを知っておいたほうがよいかもしれません。なぜ、調理場が土間なのか、トイレが外なのかその理由を知っておけば、建物を傷めない提案ができるかもしれません。

いろんな情報サイトがあるのでそれで調べていただいてもよいのですが、なぜそんな間取りになっているのかを知っておいたほうがよいかもしれません。なぜ、調理場が土間なのか、トイレが外なのかその理由を知っておけば、建物を傷めない提案ができるかもしれません。

学芸出版社『町家再生の技と知恵』にくわしく掲載されていますので、参考にしてください。

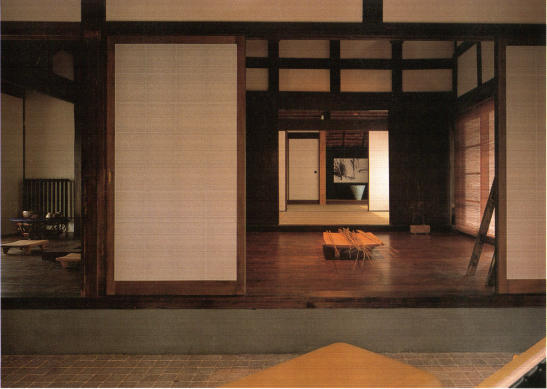

改修後の間取りでしたらこちらをご覧ください。(^^ゞ

京町家って、普通の古い家と何が違うんでしょう・・・

京町家って、普通の古い家と何が違うんでしょう・・・

雑誌などで京町家の特集をよく見かけますが、いろんな建物があるみたいで、よくわからなくなってきました。

古民家とは、通常は戦前に建てられた伝統木工法で建てられた木造家屋全般を指します。

古民家とは、通常は戦前に建てられた伝統木工法で建てられた木造家屋全般を指します。

さまざまな建築様式がありますが、用途別には、農家、庄屋屋敷、武家屋敷、商家、一般民家(いわゆる町家)などに分けることができます。

京都では、職住一体型の住居が数多く残っており、なおかつ、特徴的な外観・間取・工法が用いられているため、頭に京をつけて『京町家』と呼ぶようになりました。

京都市の定義では「建築基準法が施行された昭和25年以前に建築された木造建築物で,伝統的な構造及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を有するもの」とされていまが、他の民家との主な違いは以下のとおりです。

- 外観

-

少しむくった瓦葺切妻屋根、軒先は一文字瓦、下屋は小瓦葺。銅樋。

総2階の場合は、貸木造。厨子2階の場合は、虫篭窓。

出入口は、腰板鎧張+蹴放付木引戸。

窓は、出格子または平格子付ベンガラ塗。

意匠として鐘馗、床机、犬矢来、卯建など・・・

- 間取

-

間口が狭く奥行きが長いことから鰻の寝床とも呼ばれています。

南側または東側に、前栽まで続く土間(トオリニワ)があり、その隣に、畳敷の部屋が3~4室並んでいます。

道路側から順番に、「ミセ、ダイドコ、オク」または「ミセ、ゲンカン、ダイドコ、オク」と呼びます。

部屋により、客人が通される範囲が決まっていて、親しい人はオクまで入ることができます。

ミセと呼ばれる部屋は、商いのための部屋。その隣の土間は「ミセニワ」と呼びます。

ゲンカンと呼ばれる部屋は、お客様を迎えるための部屋。その隣の土間は「ゲンカンニワ」と呼び屋根がありません。

ダイドコと呼ばれる部屋は、食事、団欒のための部屋。その隣の土間は「ハシリニワ」と呼びおくどさんと称される竃(かまど)があります。

オクと呼ばれる部屋は、お客様をもてなす部屋。部屋からは前栽越しに蔵を見ることができます。

- 工法

-

主に一つ石を用い、その上に乗る柱と梁を仕口で組み合わせている。荒壁土自身により地震の揺れを逃がす構造となっている(柔構造)。筋交、間口方向の壁は無い。

トオリニワと部屋の間に梁はあるが、外壁側にはなく、屋根の母屋木のみでつながっている場合が多い。

準棟纂冪と呼ばれる木組みは大店などにのみ見られ、一般の町家にはない。

しかしながら、実際には、このルールにのっとってない町家が数多く存在します。

工法の変化から、大正後期以降では出格子の代わりに研出腰壁、一つ石の代わりにレンガ、荒壁の中に筋交があったりします。

また、住まい手の要望により、畳を板間に変えたり、庇を撤去したり、トオリニワに床を張ったりしています。

京都に行くと、玄関上の屋根に神様のような瓦が取り付けてあるのをよく見かけます。これはいったい何のためにつけるんでしょうか? 鐘馗さんが欲しい場合は購入できるんですか?

京都に行くと、玄関上の屋根に神様のような瓦が取り付けてあるのをよく見かけます。これはいったい何のためにつけるんでしょうか? 鐘馗さんが欲しい場合は購入できるんですか?

鍾馗さんは厄除けのために設置します。

鍾馗さんは厄除けのために設置します。

昔、とある薬屋さんが立派な鬼瓦を葺いたところ、向かいの家の住人が突然病に倒れてしまいました。これは、鬼瓦で跳ね返った邪気が家に入ったためであると考えられ、鬼より位の高い鐘馗さんを葺いたら病気が治ったといういわれがあります。

しかしながら、実際には、町家の屋根はみんな平入造なので、鬼瓦がこちらを向くことは少ないです。

お寺の隣の町家の屋根を直しに行ったら、大屋根の上の変な位置に鐘馗さんがついていたことがあります。変だなぁと重い、向かい側を見たら、お寺の降り棟の鬼と眼が合ってしまいました(^^♪

鐘馗さんは瓦屋さんで売ってくれます。カタログもあります。大きさにもよりますが、2~3万かな?

町家には出格子がつきものですよね。これ、商売の内容によってデザインを変えるって本当ですか?

町家には出格子がつきものですよね。これ、商売の内容によってデザインを変えるって本当ですか?

出格子が欲しい場合は購入できるんですか?

出格子ではなく、平格子もあります。

出格子ではなく、平格子もあります。

昭和初期の町家だと、人造石研出壁+真鍮格子窓の場合もあります。

用途によってデザインを変えていたというのは本当らしいです。

糸屋格子は光を調整するため、米屋格子は米俵を置くので丈夫に、炭屋格子は炭粉が飛び散らないようにという具合です。

ただ、糸屋格子で「川下の産業ほど切子格子の数が多い」というのはよくわかりません。よく「織屋4本、紐屋3本、呉服屋2本」とかいわれますが、出格子は間口から自然とピッチが決まってくるので、たまたまなのかもしれません。

出格子を購入することもできます。カタログもあります。大きさにもよりますが、20~30万かな?

玄関脇に、竹や木で駒寄せ、つばどめ、犬矢来などをしつらえたお住まいをよくみかけます。

玄関脇に、竹や木で駒寄せ、つばどめ、犬矢来などをしつらえたお住まいをよくみかけます。

あれは、何のために設置するのですか?

欲しい場合はどうすればいいでしょう。

いずれも建物を保護するためや、他人・動物が建物に近づくことを防ぐためと言われています。

いずれも建物を保護するためや、他人・動物が建物に近づくことを防ぐためと言われています。

駒寄せとは、駒(=馬)を寄せて留め置くための高さ1mくらいの低い柵。水に強い栗や桧などを加工し貫材を通して柱を繋いでいます。

つばどめとは、杉の焼き丸太に竹を2~3本づつ渡し縄で絞めたもの。犬矢来の原型とも言われています。

犬矢来とは、犬が夜来て汚さないための高さ60cmくらいの低い柵。竹を割ったものを半円形に曲げて貝折釘で下地に固定しています。

駒寄せは売っているのを聞いたことが無いです。大工さんが現場にあわせて作ることが多いです。費用がかかりますが長持ちします。

つばどめは、竹材店にお願いすればOKです。作るのは簡単です。1日もあれば充分でしょう。

犬矢来は、竹材店に行ってもいいですが、最近、エクステリア店で樹脂製のものが発売されるようになりました。長持ちしますが、風情は無いです。(^^)

へいごしとは、どんな材料に、どんな風に書いてあるものなのでしょうか? また、屋根裏のどんな所に、どんな風に祭ってあるものなのでしょうか?

へいごしとは、どんな材料に、どんな風に書いてあるものなのでしょうか? また、屋根裏のどんな所に、どんな風に祭ってあるものなのでしょうか?

突然こんな質問をして、申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。 幣串(へいぐし)は、幅3寸・長さ1mほどの桧の材料に、おたふく等をくくりつけたものです。裏側に墨で「平成○○年○○月○○日 ○○工務店 棟梁 □□ 太郎」と書きます。

幣串(へいぐし)は、幅3寸・長さ1mほどの桧の材料に、おたふく等をくくりつけたものです。裏側に墨で「平成○○年○○月○○日 ○○工務店 棟梁 □□ 太郎」と書きます。

上棟式で拝んだら、小屋束とか、母屋木に南向きにくくりつけます。太陽の気を取り入れるためといわれています。

関西では建材店にいけば「おたふくセット」という名称で売っています(^^♪

古い家を解体すると、屋根裏からでてきて、感動したりしますね。

突然ですが、今町家の構造について調べています。特に台所の周りに関してですが、質問があります。

突然ですが、今町家の構造について調べています。特に台所の周りに関してですが、質問があります。

火袋といわれる天窓の位置。例えば、竃の上にあるのでしょうか?

火袋は現在の町家ではガラスがハメ殺しになってると思いますが、 ずっと昔、ガラスが普及していない江戸時代頃はどういう構造だったのでしょうか?

雨などが吹き込んでこなかったのでしょうか?

天窓の場所はきまっておりません。施工により、まちまちです。昔は瓦ぶきではなくこけらぶきでしたので、材料にあわせて天窓をあけたようです。

天窓の場所はきまっておりません。施工により、まちまちです。昔は瓦ぶきではなくこけらぶきでしたので、材料にあわせて天窓をあけたようです。

また、昔はガラスがなかったためその代わりに和紙を使っていました。和紙の上に柿渋を塗って仕上げていました。よく時代劇で番傘がでてきますね。あれの屋根版と思っていただいたらわかりやすいです。

火をおこすと煙がかなり出ます。その煙を逃がすために天窓を紙で作り、下から棒で開閉できるようにしました。お金持ちの家になると、越屋根を作りその壁に窓をつくったりしてます。

もちろん、そうした簡単な構造でしたので、雨は漏ります。そもそも、昔は「雨は漏るもの」という考えで施工されておりましたので、漏ったら土間から裏庭に流れていきます。これで充分だったわけです

手入れ

はじめまして。古い京町家が好きで昨年から住んでいるのですが、火袋とよばれる吹き抜けの掃除ができず悩んでいます。

はじめまして。古い京町家が好きで昨年から住んでいるのですが、火袋とよばれる吹き抜けの掃除ができず悩んでいます。

最近は、パラパラと埃が落ちてくるので、不衛生に思えてきました。ちなみに壁は漆喰塗です。

昔は、年末に大工の見習いが巡回して拭き掃除を手伝ったものですが、最近は施主さんが自分でされているケースが多いですよ。

昔は、年末に大工の見習いが巡回して拭き掃除を手伝ったものですが、最近は施主さんが自分でされているケースが多いですよ。

漆喰壁ということですので、梯子を掛け、竹の先にハタキをくくりつけて、パタパタすればよいと思います。ただし、一人では危ないです。必ず、奥さんに梯子の足元を持ってもらいましょう。

なお、中塗仕上の場合、埃が引っかかりやすく、ハタキではなかなか取れない事も多いです。そうなると、2段梯子に乗ってブロワーや集塵機を使う必要があるかもしれません。ただ、その場合、部屋中に埃が舞うので、掃除屋さんにお願いしてきちんと養生してからやってもらうのもいいでしょう。ただし、4~5万/1日ほどかかるのを覚悟しなければなりません。

父の実家は昔ながらの京町家です。このたび畳の表替えをすることになりました。

父の実家は昔ながらの京町家です。このたび畳の表替えをすることになりました。

畳の上に整理ダンスやTVや食器棚など沢山の家具や電化製品が置いてあります。

表替えした後も同様に家具を置かざるを得ず、このままでは畳が傷む気がしてなりません。上敷きも一緒に頼んだほうがよいでしょうか?

新畳に上敷きは不要です。

新畳に上敷きは不要です。

新しいイグサの上にすぐに上敷きを敷くと、呼吸ができなくなり、早く傷んでしまうのでよくありません。もし、どうしても敷きたいのなら、畳表が充分枯れてから(つまり3~4年経過してから)のほうがよいと思います。

同様の観点から、畳の上にじゅうたんを敷くのもよくありません。注意しましょう。

もし上敷きを購入する予算があれば、畳表のグレードを上げたほうがよっぽど長持ちしますよ。

父にいわせると、昔は毎年5月上旬に衛生掃除というものをしたそうです。畳を上げて表で干しパンパンとはたく。畳下板もめくって柱の足元に石灰をまくなどです。でも、今では、家具も沢山乗っているし、電気配線も邪魔で畳を上げたりできません。ましてや、車が行き交う表通りに畳を出したりするのは難しいです。そのまま放っておいてよいのでしょうか?

父にいわせると、昔は毎年5月上旬に衛生掃除というものをしたそうです。畳を上げて表で干しパンパンとはたく。畳下板もめくって柱の足元に石灰をまくなどです。でも、今では、家具も沢山乗っているし、電気配線も邪魔で畳を上げたりできません。ましてや、車が行き交う表通りに畳を出したりするのは難しいです。そのまま放っておいてよいのでしょうか?

衛生掃除はできる範囲で少しでもやったほうが町家は長持ちします。昔のようなことはできないにしても、たとえば以下のようなことはトライしてみてはどうでしょうか?

衛生掃除はできる範囲で少しでもやったほうが町家は長持ちします。昔のようなことはできないにしても、たとえば以下のようなことはトライしてみてはどうでしょうか?

・建具を外して水洗い。風が通って気持ちがよいです

・高所をハタキでパタパタはたく。町家は見えないところに埃が溜まっています。

・TVや冷蔵庫を前にだして配線類に掃除機をかける。漏電防止にもなります。

・1箇所でも畳をめくり、床下の風通しをする。一時的に扇風機をあてればなお良い。

・縁側の下にある不要の物を廃棄する。風も通って1石2鳥。

こうすることで、愛着もわきますし、何より、傷んでいるところを早期に発見することができます。

明治の終わりに建てられた町家に住んでいます。建具が動きにくくて困っています。

明治の終わりに建てられた町家に住んでいます。建具が動きにくくて困っています。

4枚建ての建具の真ん中の2枚は普通に動くのですが、両端の2枚が半分くらいしか動かないです。

なにか良い方法はありますか?。和室の建具なので戸車などはついていません。

いろんな理由が考えられます。

いろんな理由が考えられます。

単に溝の滑りが悪いだけでしたら、敷居に蝋を塗ればスムーズに動くこともあります。

長年の磨耗で敷居が磨り減っている場合は、取り替えないと直らない場合があります。

鴨居の真ん中が下がっている場合は、壁塵を切り、吊束をカットして鴨居をあげる事もできますが、大変費用と時間がかかります。数cmの垂れであれば、建具自体をカットして建て合わせしたほうが簡単です。

柱が沈下したり傾いたりしている場合もあります。長方形の枠が平行四辺形になるので、建具が大きすぎて動かないのです。これが一番心配です。耐震面で問題が発生している恐れがあるので、一度、専門家に診てもらったほうがよいと思います。

新しく町家をリフォームしたのですが、木製建具の手入れの仕方がわかりません。

新しく町家をリフォームしたのですが、木製建具の手入れの仕方がわかりません。

今風のメーカー品の建具でしたら、表面がツルツルしているので、普通に水拭で良いように思いますが、木材を水で拭いてもよいのでしょうか? 何かワックスのようなものを塗ったほうが良いのでしょうか?

木材の種類や、塗装の有無により対応は異なります。

木材の種類や、塗装の有無により対応は異なります。

一般に無塗装の場合、桧でしたら米の研ぎ汁。杉でしたらホウレン草の茹汁で磨くとよいと言われています。でも、通常は、硬く絞った雑巾で充分かと思います。

塗装されている場合は、同種の材料がお勧めです。柿渋なら柿渋。オスモならオスモです。ベンガラが塗ってある場合は、荏胡麻油または使い終わった後の天ぷら油を塗ると艶がでます。

ワックスのような油性塗料は、表面に幕を張ってしまうため、おすすめできません。注意しましょう。

築100年ほどの小さな町家に30年ほど前から住んでいます。僕が住んでから瓦の葺き替えはしていません。

築100年ほどの小さな町家に30年ほど前から住んでいます。僕が住んでから瓦の葺き替えはしていません。

この間の大きな台風の後、2階の天井に小さな染みが入りました。

その後何回か雨が降りましたが、特に染みが広がったりはしていません。そのままにしておいて大丈夫でしょうか?

阪神淡路大震災の前からお住まいなのですね。それなら、たぶん土葺だと思います。瓦が固定されているわけではないため、強い風で動きます。猫が走っても、地震が起きても動きます。ですので、土葺きの場合は定期的に瓦屋さんに点検してもらったほうがよいでしょう。

阪神淡路大震災の前からお住まいなのですね。それなら、たぶん土葺だと思います。瓦が固定されているわけではないため、強い風で動きます。猫が走っても、地震が起きても動きます。ですので、土葺きの場合は定期的に瓦屋さんに点検してもらったほうがよいでしょう。

もちろん、土葺きを引掛桟葺にすれば、瓦も動かないし、屋根も軽くなって安心ですが大変費用がかかります。もし、予算が無ければ補修でも大丈夫なことが多いです(状態にもよりますが・・・)。

屋根に登るのが怖くなければ、自分で差し直したり、割れ替えをしたりすればさらにお得です。でも、大変危険ですので充分注意しましょう。

なお、土葺きの場合、仮に雨が漏っても、瓦の下の土に染み込むだけですむ事も多々あります。でも、これは、気づかないだけで、雨漏りの進行は続いています。早めに手当てすることをお勧めします。

はじめまして。電気配線に埃がたまっていて気になっています。フィルムケース程度の大きさの白い陶器に電気配線が繋がれています。戦前から住んでいる町家なので、このまま放っておいてよいのか心配です。

はじめまして。電気配線に埃がたまっていて気になっています。フィルムケース程度の大きさの白い陶器に電気配線が繋がれています。戦前から住んでいる町家なので、このまま放っておいてよいのか心配です。

いわゆる碍子引配線ですね。昭和初期までの住宅では一般的に使われていました。ノップと呼ばれる円柱の陶器に電線をバインド線で巻いて配線しています。一般に配線は今のようにビニールではなく、蝋を染み込ませた布で被覆されていました。これがネズミにかじられたりし、配線が露出すると危険です。電気回路は2線を離しているとはいえ、埃や小動物により漏電する危険があります。

いわゆる碍子引配線ですね。昭和初期までの住宅では一般的に使われていました。ノップと呼ばれる円柱の陶器に電線をバインド線で巻いて配線しています。一般に配線は今のようにビニールではなく、蝋を染み込ませた布で被覆されていました。これがネズミにかじられたりし、配線が露出すると危険です。電気回路は2線を離しているとはいえ、埃や小動物により漏電する危険があります。

少なくとも、漏電を防止するために、漏電ブレーカーが設置されているかどうか確認してください。

埃はハタキ等で落としてください。掃除機で吸い取ってもよいです。ただ、天井裏など手の届かない所にも碍子引配線が残っている場合、予算があれば、電気屋さんに相談したほうがよいと思います。

天井裏にネズミ?が侵入し、走り回って困ります。一部天井板に染みもでてきました。棒で天井をつつくとしばらく静かになりますが、すぐにまた走り回ります。うるさくて寝られないので困っています。

天井裏にネズミ?が侵入し、走り回って困ります。一部天井板に染みもでてきました。棒で天井をつつくとしばらく静かになりますが、すぐにまた走り回ります。うるさくて寝られないので困っています。

お悩みのことと思います。

お悩みのことと思います。

小動物が走り回ると、うるさいだけでなく、ダニや糞で不衛生ですし、断熱材もぐちゃぐちゃになって効かなくなるし、小水の染みが天井につくと取れなくなるし本当に困ってしまいますね。

侵入経路を完全に塞ぐことは、町家全体を基礎から天井裏までリフォームしない限り不可能です。ネズミの場合、ピンポン玉程度の隙間から入ります。木製建具や荒壁もかじって入ってきます。

ネズミには、殺鼠剤+超音波撃退器をお勧めしています。

前者は薬局に売っています。食べるとネズミがすごい状態になって気の毒ですがやむなしです。後者は周波が変わるタイプを天井裏などに置くとよいです。4,000円くらいです。

猫は、出て行ったときに侵入経路を塞ぎ、猫用の撃退器を使います。10,000円くらいです。

イタチが一番厄介です。唐揚げなどを餌にしてイタチ取器(箱)に誘い込みます。今まで侵入していたものを処分したら、当分は他のイタチは入ってきません(匂い=縄張りが残っているため)。

動物の侵入は本当に頭が痛いですね。弊社でも改修するときはいつも網を張ったりして気を使っています。

購入

今、町家を探しています。

今、町家を探しています。

彼が住んでいる実家は京町家で、私もそういった古い趣のある家に住めたらなぁと思って探しています。

西陣などでは、アーティスト等の創作活動をしている人達が町家をアトリエ兼住居にしているときいて羨ましいと思っていますが、不動産さんにいってもよい物件がなかなかみつかりません。

もし町家について情報をお持ちのようで連絡いただけたら幸いです。

町家はその1割が空家といわれています。しかしながら、なかなかよい物件は売りに出されません。その理由としては以下の5つがあげられると思います。

町家はその1割が空家といわれています。しかしながら、なかなかよい物件は売りに出されません。その理由としては以下の5つがあげられると思います。

- そのままだと使いづらい

- 駐車場がない・フロがない・台所が寒いなどの理由で売れない。

- 改修費用がかかる

- 老朽化がすすんでいて、手入れをしていないため、そのまま住めない

⇒つぶして更地にしたほうが売れる

- 土地代が高い

- 大きな町家は京都市の中心部に多く、土地代だけで1億円以上かかってしまう。

⇒そのままでは買い手がつかないので、更地にして建売用に切り売りする。

- 相続対策が多い

- 所有者が亡くなられた場合、すぐにでも売却したいので、更地にしてしまう。

- 物件情報に出る前に売れてしまう

- 資本のある会社が店舗用に直接、住人と交渉している場合もあります。

等々です。

本当に探しているのなら、エリアを決めて所在地の不動産屋さんに相談しておけば、一般に情報を流される前に教えてもらえるかもしれません。

町家倶楽部さんや京町家情報センターさんのサイトをみると、いくつか物件がでてますが、そのままでは住めなかったり、賃貸だったりします。また、一般に不動産屋さんが、「状態良好!京町家」というチラシを作成されてて見に行ったら単なる古家だったりすることもあります。

はじめまして、□□と申します。京町家に興味があります。

はじめまして、□□と申します。京町家に興味があります。

むかし自分の祖母の家が町家だったのですが、今はビルになってしまい、寂しい思いをしています。

現在親と同居していますが、親子で町家に住めたらいいなぁと思っているのですが、借家ならいくらくらいから、どんな物件があるのでしょうか?

そのへんの細かい情報はどこで入手すればいいでしょうか?

もしよければ、教えていただけませんでしょうか。

残念ですね。最近は、西陣の細い路地の奥にも、ビルとか建売住宅が立ち並び、寂しい限りです。

残念ですね。最近は、西陣の細い路地の奥にも、ビルとか建売住宅が立ち並び、寂しい限りです。

実は、「町家」として、賃貸ででている物件のうち、かなりの部分が、町家ではなく単なる古家というケースが多いです。よく雑誌などに載っている立派な「町家」は借り手があまり見つからないのが実情です。その理由は

・風呂がない または 離れ

・台所が土間

・夏涼しく、冬寒い (^^ゞ

・家賃が高い

いわゆる通り庭のある町家の場合、1Fに、表の間・中の間・奥の間と3つあり、2Fに同じように3間。奥に蔵がある・・・というパターンが多く、たいてい賃料が20万以上かかります。

また、そのままでは使いづらいので、補修が必要になったりしますが、賃貸物件をあまりなおすのはもったいないですよね。

それで、1年近く借り手が見つからないと、貸主も音を上げて、「解体→駐車場または建売」という道をたどるケースが多くなるのです。ちょっと悲しいですけど、現実はそんなところです。

最近町家にあこがれて、物件を探しています。

最近町家にあこがれて、物件を探しています。

いろいろと見せてもらうのですが、どれがよいのかよくわかりません。

ずばりポイントを教えてください。

ポイントは3つあります。

ポイントは3つあります。

・全体の予算の割り振りを考える

・古家の価値を見定める

・古家の改修費を見定める

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

くれぐれも、購入した後で、悩まないでくださいね。物件との出会いは縁のものです。万一買いそびれても、また新しい物件がでてきます。購入した後で後悔しても後の祭りです。相談いただくときは是非とも購入前にお願いしたいです。

今、マンションに住んでいるので、改修費がいくらくらいかかるのか見当がつきません。また、改修したとしても、その後の維持管理費にどのくらいかかるのかもよくわかりません。目安額を教えてほしいです。

今、マンションに住んでいるので、改修費がいくらくらいかかるのか見当がつきません。また、改修したとしても、その後の維持管理費にどのくらいかかるのかもよくわかりません。目安額を教えてほしいです。

予算が限られていたとき、優先しなければならない事はありますか?

建物全体に内装費を掛けたり、設備機器(キッチン・風呂など)を入れ替えたりされるケースが多いのですが、それらは住んでからでもできることです(大変ですが・・・)。

建物全体に内装費を掛けたり、設備機器(キッチン・風呂など)を入れ替えたりされるケースが多いのですが、それらは住んでからでもできることです(大変ですが・・・)。

まず、最初にすることは、

まず、最初にすることは、

・雨漏り水漏れを防止する(屋根、外壁など)

・建物の歪み沈下を防止する(蟻害、腐朽など)

・ライフラインを新調する(電気・ガス・水道)

の3点です。

これらを存置しておいて、お化粧工事だけをするのは後々後悔します。いずれも、目に見えない所ばかりなのにお金が沢山消えていきますが、ぐっと我慢です。

なお、将来の維持管理費は、「住むときにどれだけきっちり直すか」によって大分変わります。

屋根瓦を葺きかえると当面費用はかかりませんが、補修だと、数年に1回点検修理が必要です。

前栽も建物から離れたところに植え替え、成長しにくい樹種に一新すれば、当面安心ですが、生い茂ったままだと毎年剪定・樋の掃除が必要になります。

いずれにせよマンションの管理費以上にはかかります(^^)

京町家は、今の法律にあっていないので不適格物件だと聞いたことがあります。それでも、住宅ローンを組むことができるのでしょうか?

京町家は、今の法律にあっていないので不適格物件だと聞いたことがあります。それでも、住宅ローンを組むことができるのでしょうか?

もし、組めた場合、住宅ローン控除の対象になりますか?

京町家は、今の法律ができる前に建てられているため、建築確認通知書などはありません。もともと違反じゃないけど、今の法律には適合していない物件です。住む分には問題ないのですが、いざ住宅ローンを組むとなると、違反建築物と類似の取り扱いになってしまい、融資が断られるケースが多発しています。

京町家は、今の法律ができる前に建てられているため、建築確認通知書などはありません。もともと違反じゃないけど、今の法律には適合していない物件です。住む分には問題ないのですが、いざ住宅ローンを組むとなると、違反建築物と類似の取り扱いになってしまい、融資が断られるケースが多発しています。

大変悲しいことです。「2,000万費用をかけて新築をするのなら融資をするが、2,000万費用をかけて改修をしても今の法律にあわない限りは融資はしません」という金融機関が多いのも事実です。

以前某銀行さんから、違反建築物に融資をするとコンプライアンス上問題なので・・・などと言われたことがあります。悲しいことです。

しかし、最近古い建物の価値が見直されるようになり、京町家に融資をしてくれる銀行も増えてきました。例えば、京都信用金庫の『残そう京町家』などです。

しかしながら、住宅ローン控除の対象にはなりません。築20年以上経過している上に、耐震基準適合証明書を取得することは困難だからです。

住宅ローンについては、こちらのページをご覧ください。

大きな地震が来たとき、京町家が倒れないか心配しています。

大きな地震が来たとき、京町家が倒れないか心配しています。

安心して住み続けるために、何か補強をしたいのですが、国や市町村が費用を一部負担するような制度はありますか?

京都では、京町家耐震診断士派遣事業や、京町家耐震改修助成事業(90万円)、京都型耐震リフォーム支援事業(60万円)、景観重要建造物等の修理・修景助成制度(1,000万円)、京都を彩る建物や庭園助成制度、指定地区および個別指定京町家助成制度などいろんな制度が設けられています。(京都市は新型コロナ禍などで財政赤字が膨らみ2021年度より、補助事業の見直しが検討されています)

京都では、京町家耐震診断士派遣事業や、京町家耐震改修助成事業(90万円)、京都型耐震リフォーム支援事業(60万円)、景観重要建造物等の修理・修景助成制度(1,000万円)、京都を彩る建物や庭園助成制度、指定地区および個別指定京町家助成制度などいろんな制度が設けられています。(京都市は新型コロナ禍などで財政赤字が膨らみ2021年度より、補助事業の見直しが検討されています)

ただし、やはり、所定の基準を満たさなければなりませんし、補助額が大きいものほど、抜本的に直さなければならなかったり、資料作成が大変だったり、後々のリフォーム制限がきつくなったりします。

あまり、補助に頼るのもどうかと思いますが、毎年のように制度が変わりますし、簡単にもらえるものもたまに出てきたりしますので、一度相談していただければと思います。

なお、京町家を今の法律に求められる基準まで補強しようとすれば、膨大な費用がかかる上に、大変住みづらくなる事が多いです。

弊社の考え方などは、こちらのページをご覧ください。

古材

私は、古材の再利用について興味を持っている専門学校生です。

私は、古材の再利用について興味を持っている専門学校生です。

御社ではどのような古材を再利用されていらっしゃるのか知りたいとも思いました。

再利用の際には、どういう点を基準に、使用可能な材と不可能な材とを区別されているのでしょうか。

-

古材といっても、腐ったり、割れたりしていなければ、強度の心配はありません。よく「100年経った木は100持つ」といわれますが、充分乾燥しているため、むしろ新材より強い場合もあります。

古材といっても、腐ったり、割れたりしていなければ、強度の心配はありません。よく「100年経った木は100持つ」といわれますが、充分乾燥しているため、むしろ新材より強い場合もあります。

古材をどこに再利用するかは、お施っさんと相談してやってます。

「この柱は小さい頃背比べした思い出の柱」といわれれば、よく見えるようにリビングに使いますし、「この梁はいいものなので、表から見えるようにして欲しい」といわれれば、塗り壁の上にに「付柱」として使ったりしております。

実際には松やトガ材では白蟻にやられて、利用に耐えない場合もあります。木槌でたたいて軽い音がした場合は用心しましょう。

すすで真っ黒の古材があるのですが、普通、このような古材はどのように磨くのでしょうか。表面を削らずにすすを生かすような方法があればお教えくださいませ。

すすで真っ黒の古材があるのですが、普通、このような古材はどのように磨くのでしょうか。表面を削らずにすすを生かすような方法があればお教えくださいませ。 弊社では、水につけて浸しながらデッキブラシや、亀の子たわしでこすっています。(^^ゞ あまりに汚れがひどい材料は高圧洗浄機を使います。ただ、煤竹の場合は、真っ白になってしまうので、水拭くらいしかしません。

弊社では、水につけて浸しながらデッキブラシや、亀の子たわしでこすっています。(^^ゞ あまりに汚れがひどい材料は高圧洗浄機を使います。ただ、煤竹の場合は、真っ白になってしまうので、水拭くらいしかしません。

○○市にある家内の実家を新築する予定です。今の建物は築120年の旧家で梁や柱を捨てるには少し心苦しく思っています。梁や柱などの買取をしていただくことはできないでしょうか?

○○市にある家内の実家を新築する予定です。今の建物は築120年の旧家で梁や柱を捨てるには少し心苦しく思っています。梁や柱などの買取をしていただくことはできないでしょうか?

どなたかに再生して使ってもらえば義父もよろこんでもらえますし、少しでも建て直しの資金になればと願っています。

お住まいを新築されるのに、解体予定の建物が立派で心残りなんですね。

お住まいを新築されるのに、解体予定の建物が立派で心残りなんですね。

残念ながら弊社の体力では○○市まで古材の収集にはいけないというのが本音です。お伺いするのに2時間以上かかるため、下見~搬出の手間を考えると難しいところです。

古材は仕口跡や汚れ、ヒビ、塗装跡があり、これらを落さないと使えないので、結局加工・研磨費が高くつきます。弊社で引き取るとしても、よほどの材でないかぎり、高く買い取れないのはそういった理由からです(建具1枚1,000~2,000円程度です)。そのため『新材の方が安くできる』という判断から古家を解体・処分されるケースが跡をたちません。これは大変悲しい事です。

そこでご提案ですが、①築120年でも、立派な建物でしたら、改修されるとか、② 解体した材を洗って再利用されるとか、されればと思うのですが・・・いかがでしょう?

再生するには手のかかる古材も自分で使われるのでしたら、少々のアラ・傷は気にならないし、新材よりよっぽど強度も高いと思います。

古材再生に興味があります。下記項目について教えていただきたいです。

古材再生に興味があります。下記項目について教えていただきたいです。

1.解体した古材に付着した長年のホコリ・ゴミは、どのように落とすのですか?

2.解体した古材を再利用するとき傷・穴などの補修は、どのようにするのですか?

さて、古材といいましても、どのくらい古いのでしょう? 目的や物件内容等がわかりませんので、一般的なお話をしたいと思います。

さて、古材といいましても、どのくらい古いのでしょう? 目的や物件内容等がわかりませんので、一般的なお話をしたいと思います。

- 長年のホコリ・ゴミ

- 一般的には、雑巾がけしかしません。汚れがひどいときは高圧洗浄器で水洗いします。

油がこびりついていたり、苔やカビが大量に付着している場合は、サンダーで削ったり、ワイヤーブラシでこすったりします。

白木の柱でしたら、よく米糠で拭いたものです(それが家を預かる主婦の努めでした)。また、町家で紅柄塗でしたら、練墨を種油に入れてこすったものです。

なお、集成材の場合や、竣工後にワックスかけをされている場合はホコリ・ゴミはなかなかとれません。

日焼している木材は、しらた部分が痩せてしまっています。ひどい場合は、薬品などで灰汁洗いをしても、きれいにはならないです。

- 傷・穴の補修

- 一般に根継をするか、埋木をします。小さな穴の場合、埋木をするにも手間が膨大にかかるので、クロス用のパテを埋めて上からベンガラを塗るとわかりにくくなります(反則ですが…)。

施主さんによっては、仕口跡をそのまま残して中を塗りこんだりもします(一種のデザイン)。

はじめまして。木造住宅を解体する方法として、手解体というものがあると伺いました。

はじめまして。木造住宅を解体する方法として、手解体というものがあると伺いました。

この方法で解体するには解体業者では不可能で、大工さんなら可能と、ある人からお聞きしたのですが、現在あまり行われていないので少し不安があります。大工さんに頼んでも大丈夫でしょうか?

経験のある大工さんなら大丈夫です。自社でキザミをされている工務店ならそういう大工さんを抱えておられるはずです。ただ、世間一般では、プレカットでの施工が多くなっており、これに頼る工務店では解体が難しいかもしれません。

経験のある大工さんなら大丈夫です。自社でキザミをされている工務店ならそういう大工さんを抱えておられるはずです。ただ、世間一般では、プレカットでの施工が多くなっており、これに頼る工務店では解体が難しいかもしれません。

大工を常勤で抱えておられないハウスビルダーでしたら、下請け業者によると思います。できれば、社寺・文化財建築を手がけている所か、木造在来工法で仕事をしているところがいいでしょう。

弊社のHPに『桂坂 黒の家』というのがありますが、これは、伝統木工法の古い建物を手で解体し、使える材料は極力再生して、桂坂に移築したものです。

ただ、手解体の費用は通常の3~5倍かかります。というのは、一般に解体は、ほこりが出ないようにまわりをかこい、工作機械で破壊するため、手解体ほど人手がかかりません。手解体は、足場を組んで、板図を描きながら「棟上の逆の手順で仕口を解いていく」作業になります。物件にもよりますが、1軒バラすのに20万/坪ほどかかることが多いです。

新築を計画しています。できれば、古材を使って、昔ながらの伝統的な古い住まいにしたいと思っています。古材についての情報収集はどのようにしたらよいのでしょうか?

新築を計画しています。できれば、古材を使って、昔ながらの伝統的な古い住まいにしたいと思っています。古材についての情報収集はどのようにしたらよいのでしょうか?

いくつか方法がありますのでご紹介しましょう。

いくつか方法がありますのでご紹介しましょう。

- 新聞・雑誌の情報をつかむ

- 古家を壊す時、材がもったいないから引きとって欲しいという情報が掲載されることがあります。日本民家再生協会発行の『民家』などに掲載されています。

これは、木材でも処分代がかなりかかるため、施主としてもコストを削減できますし、また買主としても無料で古材が手に入るので、双方得になるというわけです。ただ「材木の保管費用」が必要になりますし、全ての材料が使えるわけではありません。

- 工務店等でストックしている材を使う

- 民家再生を手がけておられる工務店でしたら、大抵、古材のストックヤードを持っています。「家1軒分」まるごとは難しいですが、見せ柱にするとか、大黒柱にするとか、あらわしの天井に見える梁につかうとか、要所要所で活用されたらと思います。

ただ、5mを超えるような長い材はあまりありません。というのは、通常のトラックでは運搬できないからです。もちろん、弊社でもストックしておりますので、気軽にお声掛けください。『建ったときから古い家』は弊社のストックをふんだんに使いました。

- 古材屋さんで調達する

- 最近、増えてきました。京都では丸嘉さん、滋賀では島村葭さんが有名です。売り物なので、綺麗に手入れされている材料が多いといえます。

- 不動産屋さんに紹介してもらう

- 町家や古家はそのままでは売れないため大概の場合、解体して更地にするか、建売住宅をつくって売却することがほとんどです。よってそうした情報を流してもらい、一部分けてもらいます。

- 町家に住んでいる人と知り合いになる

- 京町家友の会とか、町家倶楽部とかに参加すると、町家を持っておられるお年寄りと接する機会が多くなります。

でも、できましたら、新築じゃなくて、古い建物をそのまま改修されることをお勧めしたいです。

このたび土地を購入し、そこに建っている古い民家の解体を考えています。築100年位の建物で、使える材木がありそうに思うのですが、どのようにすればよいか分かりません。良いアドバイスがありましたらお教えください。

このたび土地を購入し、そこに建っている古い民家の解体を考えています。築100年位の建物で、使える材木がありそうに思うのですが、どのようにすればよいか分かりません。良いアドバイスがありましたらお教えください。

1.古材の売却 2.古材を使っての新築 の両方面を考えています。

- 古材の売却

- よほどの材木でないかぎり、価値をつけるのは難しいです。というのは、新材と異なり、仕口の跡・長年の汚れ等があり、解体したままでは、単なる廃棄物になってしまいます。で、きれいにばらして、磨いて等々、手間をかけると、新材と同じ位(場合によってはそれ以上)の費用がかかってしまいます。

売却ではなく、「無償でゆずる」というのであれば、引き取り手はあるかもしれません。ただ、この場合でも、通常の解体費用を超える部分は引き取り手の負担になります。たとえば、大黒柱をきれいにはずすには手間がかかります。簡単に外せる地板・建具などなら余分な費用はかかりません

- 古材を使っての新築

- これは、お知り合いの大工さんと相談されたらいいと思います。

新材も、古材も仕事のしかたとしては同じです。

ただ、昔は建具が低かったので、床から1.8m位のところに仕口の跡がでます。これを埋め木してしまうのか、それともみえないように間取りを考えるかを設計段階からよく相談されたらいかがと思います。

プレカットではなく、手刻みになるのでそのぶん加工費はかかります。

家は築80年程度で柱、梁等再利用できるものがたくさんあると思います。家を建て直すのですが、この廃材を利用して家を建て直す予定はありません。しかし、民家を欲しがっておられる方に利用していただけるのでは ないかと思いメールいたしました。

家は築80年程度で柱、梁等再利用できるものがたくさんあると思います。家を建て直すのですが、この廃材を利用して家を建て直す予定はありません。しかし、民家を欲しがっておられる方に利用していただけるのでは ないかと思いメールいたしました。

解体時に引き取りに来ていただけるのか、又、その際の費用等 についてお教え下さい。

さて、標記の件ですが、なかなか需要と供給のバランスが難しいというのが本音です。

さて、標記の件ですが、なかなか需要と供給のバランスが難しいというのが本音です。

解体時の引き取りについてですが、弊社でも古材の収集をしているわけですが、他府県まではいけません。(^^ゞ

古材は仕口跡や汚れ、ヒビ、塗装跡があり、これらを落さないと使えないので、結局加工・研磨費が高くつきます。それなら、『新材をエイジング処理した方が安くできる』という考え方もできますので、弊社も費用をかけて収集するわけにはいかないのです。

解体の費用について、すごく大雑把ですが、たとえば延床40坪ほどの民家を移築する場合、

仮設解体費250万 解体作業費200万 運搬費30万 廃材処分費50万

くらいは必要かと思います。

弊社でも、似た費用がかかっています。

しかし、この費用は『古材を使いたい人が支払う』訳で、そうした人が表れない限りはリユースは難しいでしょう。

弊社での移築事例はこちらをご覧ください。

私は昔から神社仏閣が好きで、京都が好きです。実は、今度大学の卒業制作で「町家のバリアフリー化」を検討しているのですが、実在する町家で図面があるところが、なかなか見つからなくて困っています。

私は昔から神社仏閣が好きで、京都が好きです。実は、今度大学の卒業制作で「町家のバリアフリー化」を検討しているのですが、実在する町家で図面があるところが、なかなか見つからなくて困っています。  いろんな情報サイトがあるのでそれで調べていただいてもよいのですが、なぜそんな間取りになっているのかを知っておいたほうがよいかもしれません。なぜ、調理場が土間なのか、トイレが外なのかその理由を知っておけば、建物を傷めない提案ができるかもしれません。

いろんな情報サイトがあるのでそれで調べていただいてもよいのですが、なぜそんな間取りになっているのかを知っておいたほうがよいかもしれません。なぜ、調理場が土間なのか、トイレが外なのかその理由を知っておけば、建物を傷めない提案ができるかもしれません。

京町家って、普通の古い家と何が違うんでしょう・・・

京町家って、普通の古い家と何が違うんでしょう・・・ 古民家とは、通常は戦前に建てられた伝統木工法で建てられた木造家屋全般を指します。

古民家とは、通常は戦前に建てられた伝統木工法で建てられた木造家屋全般を指します。 京都に行くと、玄関上の屋根に神様のような瓦が取り付けてあるのをよく見かけます。これはいったい何のためにつけるんでしょうか? 鐘馗さんが欲しい場合は購入できるんですか?

京都に行くと、玄関上の屋根に神様のような瓦が取り付けてあるのをよく見かけます。これはいったい何のためにつけるんでしょうか? 鐘馗さんが欲しい場合は購入できるんですか?

鍾馗さんは厄除けのために設置します。

鍾馗さんは厄除けのために設置します。 町家には出格子がつきものですよね。これ、商売の内容によってデザインを変えるって本当ですか?

町家には出格子がつきものですよね。これ、商売の内容によってデザインを変えるって本当ですか? 出格子ではなく、平格子もあります。

出格子ではなく、平格子もあります。 玄関脇に、竹や木で駒寄せ、つばどめ、犬矢来などをしつらえたお住まいをよくみかけます。

玄関脇に、竹や木で駒寄せ、つばどめ、犬矢来などをしつらえたお住まいをよくみかけます。 いずれも建物を保護するためや、他人・動物が建物に近づくことを防ぐためと言われています。

いずれも建物を保護するためや、他人・動物が建物に近づくことを防ぐためと言われています。

へいごしとは、どんな材料に、どんな風に書いてあるものなのでしょうか? また、屋根裏のどんな所に、どんな風に祭ってあるものなのでしょうか?

へいごしとは、どんな材料に、どんな風に書いてあるものなのでしょうか? また、屋根裏のどんな所に、どんな風に祭ってあるものなのでしょうか? 幣串(へいぐし)は、幅3寸・長さ1mほどの桧の材料に、おたふく等をくくりつけたものです。裏側に墨で「平成○○年○○月○○日 ○○工務店 棟梁 □□ 太郎」と書きます。

幣串(へいぐし)は、幅3寸・長さ1mほどの桧の材料に、おたふく等をくくりつけたものです。裏側に墨で「平成○○年○○月○○日 ○○工務店 棟梁 □□ 太郎」と書きます。

突然ですが、今町家の構造について調べています。特に台所の周りに関してですが、質問があります。

突然ですが、今町家の構造について調べています。特に台所の周りに関してですが、質問があります。  天窓の場所はきまっておりません。施工により、まちまちです。昔は瓦ぶきではなくこけらぶきでしたので、材料にあわせて天窓をあけたようです。

天窓の場所はきまっておりません。施工により、まちまちです。昔は瓦ぶきではなくこけらぶきでしたので、材料にあわせて天窓をあけたようです。

はじめまして。古い京町家が好きで昨年から住んでいるのですが、火袋とよばれる吹き抜けの掃除ができず悩んでいます。

はじめまして。古い京町家が好きで昨年から住んでいるのですが、火袋とよばれる吹き抜けの掃除ができず悩んでいます。 昔は、年末に大工の見習いが巡回して拭き掃除を手伝ったものですが、最近は施主さんが自分でされているケースが多いですよ。

昔は、年末に大工の見習いが巡回して拭き掃除を手伝ったものですが、最近は施主さんが自分でされているケースが多いですよ。

父の実家は昔ながらの京町家です。このたび畳の表替えをすることになりました。

父の実家は昔ながらの京町家です。このたび畳の表替えをすることになりました。 新畳に上敷きは不要です。

新畳に上敷きは不要です。 父にいわせると、昔は毎年5月上旬に衛生掃除というものをしたそうです。畳を上げて表で干しパンパンとはたく。畳下板もめくって柱の足元に石灰をまくなどです。でも、今では、家具も沢山乗っているし、電気配線も邪魔で畳を上げたりできません。ましてや、車が行き交う表通りに畳を出したりするのは難しいです。そのまま放っておいてよいのでしょうか?

父にいわせると、昔は毎年5月上旬に衛生掃除というものをしたそうです。畳を上げて表で干しパンパンとはたく。畳下板もめくって柱の足元に石灰をまくなどです。でも、今では、家具も沢山乗っているし、電気配線も邪魔で畳を上げたりできません。ましてや、車が行き交う表通りに畳を出したりするのは難しいです。そのまま放っておいてよいのでしょうか?

衛生掃除はできる範囲で少しでもやったほうが町家は長持ちします。昔のようなことはできないにしても、たとえば以下のようなことはトライしてみてはどうでしょうか?

衛生掃除はできる範囲で少しでもやったほうが町家は長持ちします。昔のようなことはできないにしても、たとえば以下のようなことはトライしてみてはどうでしょうか? 明治の終わりに建てられた町家に住んでいます。建具が動きにくくて困っています。

明治の終わりに建てられた町家に住んでいます。建具が動きにくくて困っています。 いろんな理由が考えられます。

いろんな理由が考えられます。 新しく町家をリフォームしたのですが、木製建具の手入れの仕方がわかりません。

新しく町家をリフォームしたのですが、木製建具の手入れの仕方がわかりません。 木材の種類や、塗装の有無により対応は異なります。

木材の種類や、塗装の有無により対応は異なります。 築100年ほどの小さな町家に30年ほど前から住んでいます。僕が住んでから瓦の葺き替えはしていません。

築100年ほどの小さな町家に30年ほど前から住んでいます。僕が住んでから瓦の葺き替えはしていません。

阪神淡路大震災の前からお住まいなのですね。それなら、たぶん土葺だと思います。瓦が固定されているわけではないため、強い風で動きます。猫が走っても、地震が起きても動きます。ですので、土葺きの場合は定期的に瓦屋さんに点検してもらったほうがよいでしょう。

阪神淡路大震災の前からお住まいなのですね。それなら、たぶん土葺だと思います。瓦が固定されているわけではないため、強い風で動きます。猫が走っても、地震が起きても動きます。ですので、土葺きの場合は定期的に瓦屋さんに点検してもらったほうがよいでしょう。 はじめまして。電気配線に埃がたまっていて気になっています。フィルムケース程度の大きさの白い陶器に電気配線が繋がれています。戦前から住んでいる町家なので、このまま放っておいてよいのか心配です。

はじめまして。電気配線に埃がたまっていて気になっています。フィルムケース程度の大きさの白い陶器に電気配線が繋がれています。戦前から住んでいる町家なので、このまま放っておいてよいのか心配です。

いわゆる碍子引配線ですね。昭和初期までの住宅では一般的に使われていました。ノップと呼ばれる円柱の陶器に電線をバインド線で巻いて配線しています。一般に配線は今のようにビニールではなく、蝋を染み込ませた布で被覆されていました。これがネズミにかじられたりし、配線が露出すると危険です。電気回路は2線を離しているとはいえ、埃や小動物により漏電する危険があります。

いわゆる碍子引配線ですね。昭和初期までの住宅では一般的に使われていました。ノップと呼ばれる円柱の陶器に電線をバインド線で巻いて配線しています。一般に配線は今のようにビニールではなく、蝋を染み込ませた布で被覆されていました。これがネズミにかじられたりし、配線が露出すると危険です。電気回路は2線を離しているとはいえ、埃や小動物により漏電する危険があります。 天井裏にネズミ?が侵入し、走り回って困ります。一部天井板に染みもでてきました。棒で天井をつつくとしばらく静かになりますが、すぐにまた走り回ります。うるさくて寝られないので困っています。

天井裏にネズミ?が侵入し、走り回って困ります。一部天井板に染みもでてきました。棒で天井をつつくとしばらく静かになりますが、すぐにまた走り回ります。うるさくて寝られないので困っています。

お悩みのことと思います。

お悩みのことと思います。 今、町家を探しています。

今、町家を探しています。 町家はその1割が空家といわれています。しかしながら、なかなかよい物件は売りに出されません。その理由としては以下の5つがあげられると思います。

町家はその1割が空家といわれています。しかしながら、なかなかよい物件は売りに出されません。その理由としては以下の5つがあげられると思います。 はじめまして、□□と申します。京町家に興味があります。

はじめまして、□□と申します。京町家に興味があります。 残念ですね。最近は、西陣の細い路地の奥にも、ビルとか建売住宅が立ち並び、寂しい限りです。

残念ですね。最近は、西陣の細い路地の奥にも、ビルとか建売住宅が立ち並び、寂しい限りです。 最近町家にあこがれて、物件を探しています。

最近町家にあこがれて、物件を探しています。 ポイントは3つあります。

ポイントは3つあります。 今、マンションに住んでいるので、改修費がいくらくらいかかるのか見当がつきません。また、改修したとしても、その後の維持管理費にどのくらいかかるのかもよくわかりません。目安額を教えてほしいです。

今、マンションに住んでいるので、改修費がいくらくらいかかるのか見当がつきません。また、改修したとしても、その後の維持管理費にどのくらいかかるのかもよくわかりません。目安額を教えてほしいです。 建物全体に内装費を掛けたり、設備機器(キッチン・風呂など)を入れ替えたりされるケースが多いのですが、それらは住んでからでもできることです(大変ですが・・・)。

建物全体に内装費を掛けたり、設備機器(キッチン・風呂など)を入れ替えたりされるケースが多いのですが、それらは住んでからでもできることです(大変ですが・・・)。

京町家は、今の法律にあっていないので不適格物件だと聞いたことがあります。それでも、住宅ローンを組むことができるのでしょうか?

京町家は、今の法律にあっていないので不適格物件だと聞いたことがあります。それでも、住宅ローンを組むことができるのでしょうか? 京町家は、今の法律ができる前に建てられているため、建築確認通知書などはありません。もともと違反じゃないけど、今の法律には適合していない物件です。住む分には問題ないのですが、いざ住宅ローンを組むとなると、違反建築物と類似の取り扱いになってしまい、融資が断られるケースが多発しています。

京町家は、今の法律ができる前に建てられているため、建築確認通知書などはありません。もともと違反じゃないけど、今の法律には適合していない物件です。住む分には問題ないのですが、いざ住宅ローンを組むとなると、違反建築物と類似の取り扱いになってしまい、融資が断られるケースが多発しています。 大きな地震が来たとき、京町家が倒れないか心配しています。

大きな地震が来たとき、京町家が倒れないか心配しています。 京都では、京町家耐震診断士派遣事業や、京町家耐震改修助成事業(90万円)、京都型耐震リフォーム支援事業(60万円)、景観重要建造物等の修理・修景助成制度(1,000万円)、京都を彩る建物や庭園助成制度、指定地区および個別指定京町家助成制度などいろんな制度が設けられています。(京都市は新型コロナ禍などで財政赤字が膨らみ2021年度より、補助事業の見直しが検討されています)

京都では、京町家耐震診断士派遣事業や、京町家耐震改修助成事業(90万円)、京都型耐震リフォーム支援事業(60万円)、景観重要建造物等の修理・修景助成制度(1,000万円)、京都を彩る建物や庭園助成制度、指定地区および個別指定京町家助成制度などいろんな制度が設けられています。(京都市は新型コロナ禍などで財政赤字が膨らみ2021年度より、補助事業の見直しが検討されています) 私は、古材の再利用について興味を持っている専門学校生です。

私は、古材の再利用について興味を持っている専門学校生です。 古材といっても、腐ったり、割れたりしていなければ、強度の心配はありません。よく「100年経った木は100持つ」といわれますが、充分乾燥しているため、むしろ新材より強い場合もあります。

古材といっても、腐ったり、割れたりしていなければ、強度の心配はありません。よく「100年経った木は100持つ」といわれますが、充分乾燥しているため、むしろ新材より強い場合もあります。 すすで真っ黒の古材があるのですが、普通、このような古材はどのように磨くのでしょうか。表面を削らずにすすを生かすような方法があればお教えくださいませ。

すすで真っ黒の古材があるのですが、普通、このような古材はどのように磨くのでしょうか。表面を削らずにすすを生かすような方法があればお教えくださいませ。 弊社では、水につけて浸しながらデッキブラシや、亀の子たわしでこすっています。(^^ゞ あまりに汚れがひどい材料は高圧洗浄機を使います。ただ、煤竹の場合は、真っ白になってしまうので、水拭くらいしかしません。

弊社では、水につけて浸しながらデッキブラシや、亀の子たわしでこすっています。(^^ゞ あまりに汚れがひどい材料は高圧洗浄機を使います。ただ、煤竹の場合は、真っ白になってしまうので、水拭くらいしかしません。

○○市にある家内の実家を新築する予定です。今の建物は築120年の旧家で梁や柱を捨てるには少し心苦しく思っています。梁や柱などの買取をしていただくことはできないでしょうか?

○○市にある家内の実家を新築する予定です。今の建物は築120年の旧家で梁や柱を捨てるには少し心苦しく思っています。梁や柱などの買取をしていただくことはできないでしょうか?

お住まいを新築されるのに、解体予定の建物が立派で心残りなんですね。

お住まいを新築されるのに、解体予定の建物が立派で心残りなんですね。 最近、『解体して、古材を引き取ってもらったら、解体費用が助かる』と勘違いされて、メールをいただくケースが増えてきました。

最近、『解体して、古材を引き取ってもらったら、解体費用が助かる』と勘違いされて、メールをいただくケースが増えてきました。 古材再生に興味があります。下記項目について教えていただきたいです。

古材再生に興味があります。下記項目について教えていただきたいです。 さて、古材といいましても、どのくらい古いのでしょう? 目的や物件内容等がわかりませんので、一般的なお話をしたいと思います。

さて、古材といいましても、どのくらい古いのでしょう? 目的や物件内容等がわかりませんので、一般的なお話をしたいと思います。 はじめまして。木造住宅を解体する方法として、手解体というものがあると伺いました。

はじめまして。木造住宅を解体する方法として、手解体というものがあると伺いました。 経験のある大工さんなら大丈夫です。自社でキザミをされている工務店ならそういう大工さんを抱えておられるはずです。ただ、世間一般では、プレカットでの施工が多くなっており、これに頼る工務店では解体が難しいかもしれません。

経験のある大工さんなら大丈夫です。自社でキザミをされている工務店ならそういう大工さんを抱えておられるはずです。ただ、世間一般では、プレカットでの施工が多くなっており、これに頼る工務店では解体が難しいかもしれません。

新築を計画しています。できれば、古材を使って、昔ながらの伝統的な古い住まいにしたいと思っています。古材についての情報収集はどのようにしたらよいのでしょうか?

新築を計画しています。できれば、古材を使って、昔ながらの伝統的な古い住まいにしたいと思っています。古材についての情報収集はどのようにしたらよいのでしょうか?

いくつか方法がありますのでご紹介しましょう。

いくつか方法がありますのでご紹介しましょう。

このたび土地を購入し、そこに建っている古い民家の解体を考えています。築100年位の建物で、使える材木がありそうに思うのですが、どのようにすればよいか分かりません。良いアドバイスがありましたらお教えください。

このたび土地を購入し、そこに建っている古い民家の解体を考えています。築100年位の建物で、使える材木がありそうに思うのですが、どのようにすればよいか分かりません。良いアドバイスがありましたらお教えください。

家は築80年程度で柱、梁等再利用できるものがたくさんあると思います。家を建て直すのですが、この廃材を利用して家を建て直す予定はありません。しかし、民家を欲しがっておられる方に利用していただけるのでは ないかと思いメールいたしました。

家は築80年程度で柱、梁等再利用できるものがたくさんあると思います。家を建て直すのですが、この廃材を利用して家を建て直す予定はありません。しかし、民家を欲しがっておられる方に利用していただけるのでは ないかと思いメールいたしました。 さて、標記の件ですが、なかなか需要と供給のバランスが難しいというのが本音です。

さて、標記の件ですが、なかなか需要と供給のバランスが難しいというのが本音です。